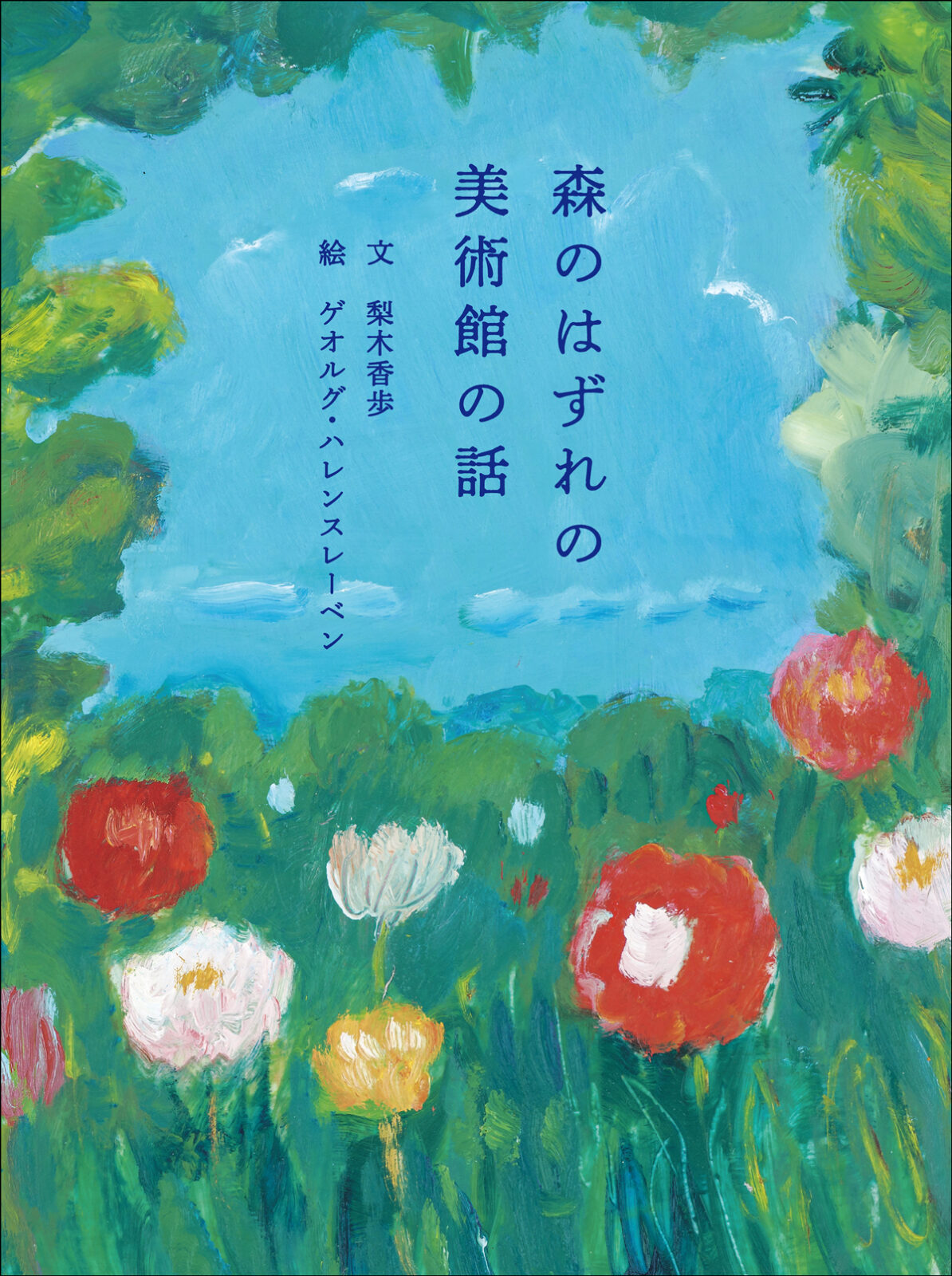

国立西洋美術館を題材にした絵本『森のはずれの美術館の話』2025年8月20日(水)一般発売

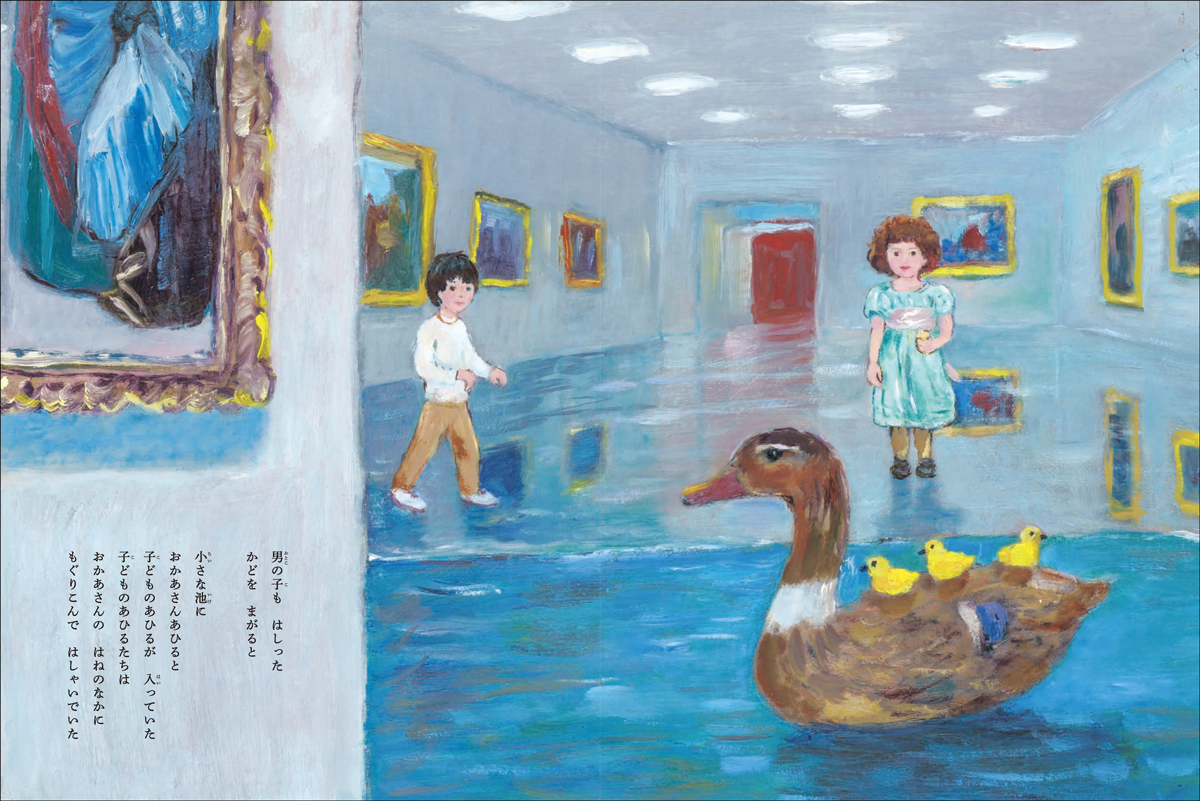

2025年8月に刊行される国立西洋美術館を題材とした新作絵本『森のはずれの美術館の話』(文:梨木香歩/絵:ゲオルグ・ハレンスレーベン)。

国立西洋美術館は、東洋に現れた「西洋への窓」。西洋から数奇な運命を辿ってやってきたコレクションは、森のはずれの美術館で「西洋のかけら」としてきらめき、そこでは“東”と“西”が静かに見つめ合っています。そんな特別な場所で、人が絵と結ばれることの喜び、そして大切なものを見出すことの幸せを、二人の名手が静かな力強さで描き出しました。

美術館で絵と静かに向き合う時間の豊かさを感じることのできる本作は、

世代を問わず手に取っていただきたい作品です。

いち早く本書をお読み頂いた方から、感想をお寄せいただきました。

*敬称略、順不同、順次更新

一枚の絵との出会いから、物語は生まれます。

一枚の絵との出会いは、たいせつな人に会うようなもの。

その絵と語り合うように、作品を見てみましょう。

その絵について、誰かと語り合ってみましょう。

そこから新しい世界が開けてきます。

美術館というのは、今まで知らなかった世界と物語に開かれた窓なのですから。

この絵本は、何よりもこの体験の素晴らしさを教えてくれます。

田中正之(国立西洋美術館長)

この絵本の⾯⽩さは次の点にあると思いました。

絵をみることが、歴史と⽂化を背負った営みであること、しかし、それはまた個々⼈にとってかけがえのない作品との出会いでもあること、その⼆つが織り合わさった象徴的な場が国⽴⻄洋美術館にほかならないことを教えてくれる点です。温かみのある挿絵も⽂章にぴったり寄り添っています。

国⽴⻄洋美術館を訪問することは、東の国で⻄の絵をみることで、東の⼈たちは⻄の⼈が設えた空間をさまよい、ハードルやバリアを潜り抜けながら、⾃分にとって⼤切な⼀枚の絵を⾒つけます。もっとも親密な親⼦でも互いに理解しがたい⾃分と絵だけの世界。でも、そうした体験を共にしているという意識こそが親⼦の絆を深めるという不思議。

時の流れの中で、とある絵に魅せられ、新たな時間が始まります。私たちは国⽴⻄洋美術館で、孤独と共感を噛み締めながら、これからも異⽂化体験を続けていくのでしょう。

三浦篤(大原美術館館長)

絵を見るということは、ただ“見る”以上に、「感じる」ことの連なりなのだと思います。

この絵本は、美術館という空間が、親子の心に記憶や感情をそっと刻んでいく場所であることを、静かに教えてくれます。

小さな心の揺らぎが、言葉と絵のあいだからにじみ出し、何かを思い出します。

私自身も「見えないものを可視化する」ことをテーマにしてきましたが、この物語はまさに、“記憶と感情の交差点”を描いていると感じます。

子どもだった頃、母になった今、そしてアーティストとしても何度も思い返したくなる、静かな余韻をもつ一冊になるでしょう。

清川あさみ (アーティスト)

「森のはずれの美術館の話」を読んで

歳を重ねながら自らの成長を望み、何かを求めてきた。一生懸命に振り返る余裕もなく走り、立ち止まった到達点、そのとき、外に目を向けるゆとりができていた。大切なことは、そのとき何に目を向けるか。うちなる清らかな魂は、清らかなるものを求め、出会うべきは無垢の普遍、普遍は美を伴い結界に守られる。学び知り、結界のうちに入り、秩序に身を委ね、魂を解放する自由、心 柔らかい 新しい自分になって、未知の「美」と出会う。

建築家(ル・コルビジェ)も、かつて 日本に出会った。そして、敬意をもって美術館を設計した。だからこそ西洋の純粋な魂と私たちが出会うにふさわしい場が生まれた。結界のうちにある場は魂を呼び起こす装置となって、魂の無限の成長を約束する。

さあ歩きましょう。心穏やかにした 新しいあなたは 未知の魂と出会うのです。それはあなた自身が忘れていた けれど、すでに遠い日に見ていた美しいものと結ぶ 大切なもの。

土井善晴(料理研究家)

絵や彫刻に表わされたものは動きません。また、絵には見えない部分もありますし、彫刻には通常色がありません。そのため見る人は作品の前に立つとき、想像力を羽ばたかせ、こころの中に芸術世界を作り出します。わたしたちは作品の鑑賞をつうじて、自分のこころのうちを覗き込んでいるとも言えるでしょう。

その結果、ときには自分にとって本当に大切なものを、そこに見つけられるかもしれません。この絵本に登場する親子は、美術館でまさにそういう体験をしています。美しい文章と絵に導かれて、美術を鑑賞することの本質に気づかされるのではないでしょうか。

渡辺晋輔(三菱一号館美術館 上席学芸員・学芸グループ長/前国立西洋美術館 学芸課長)

東の果てに、西の窓の世界が広がる。

西洋美術館は1959年から、上野の森にずっと佇み、建築はその場所の全てを包み込み記憶を重ねてきた。

芸術は私たちに人間の創造力、そして未知なる世界への尊厳を与えてくれる。この本は絵が言葉となり、言葉は絵となって、想像の世界へと連れていってくれる願いが込められている。

田根剛(建築家)