2025年8月4日(月)、上野の国立西洋美術館で絵本『森のはずれの美術館の話』完成記者発表会が開催されました。座談会では、ゲストの渡辺晋輔さん(三菱一号館美術館学芸グループ長、前・国立西洋美術館学芸課長)、夢眠ねむさん(書店店主/キャラクタープロデューサー)、編集を担当した永岡綾さん、版元のブルーシープ代表・草刈大介の顔ぶれが、絵本の魅力について語り合いました。登壇者のことばを通して、この絵本の魅力を伝えます。

取材・執筆 天田 泉

絵を観ること・美術館のあり方を絵本で伝える

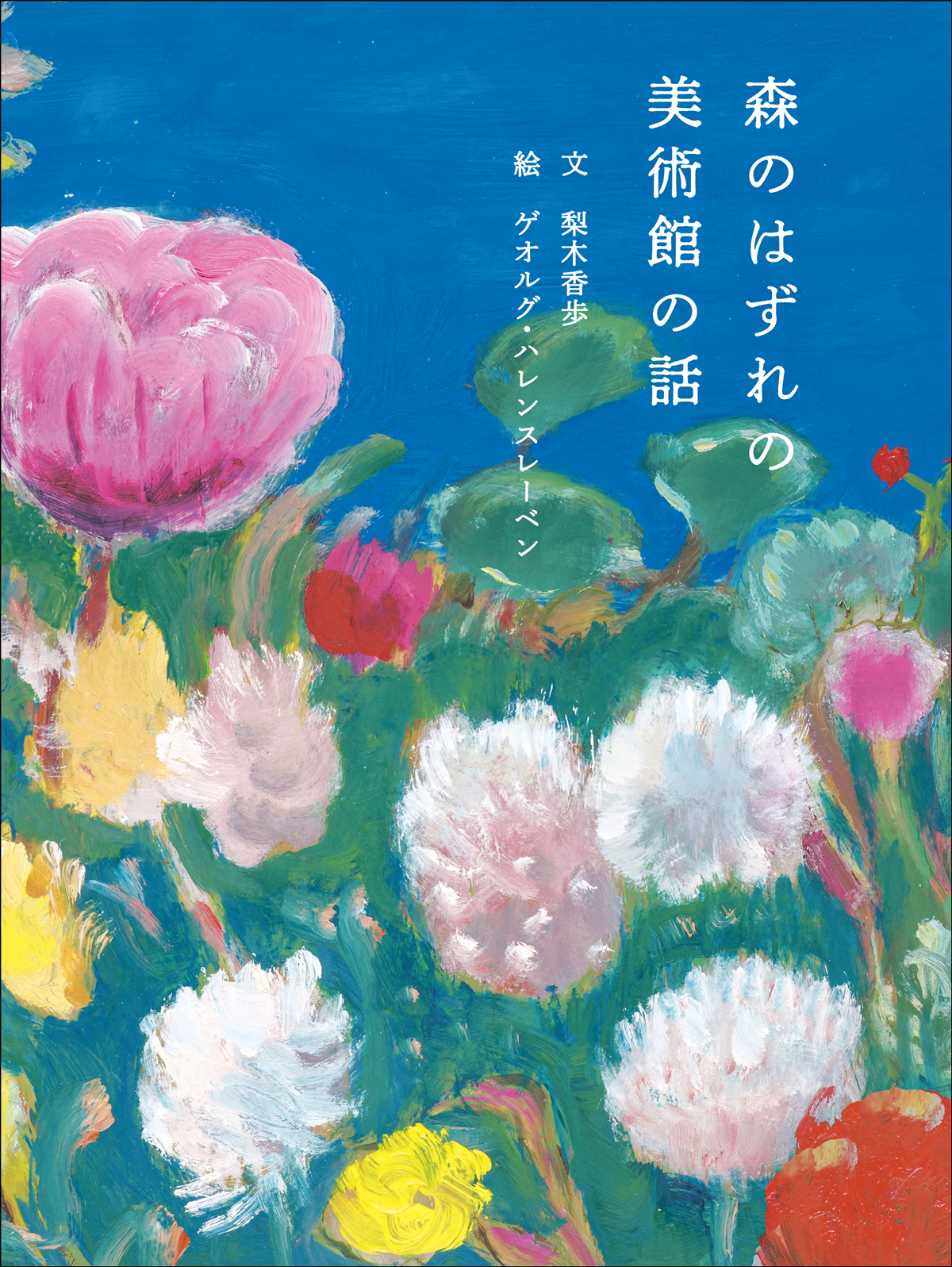

草刈 今回の絵本は国立西洋美術館(以下、西美)を題材としたはじめての絵本です。経緯としては、後ほどご登壇いただく前・国立西洋美術館学芸課長の渡辺晋輔さんとお話をする中で、西美のひとつの課題として新しい来場者を耕すことがありました。たとえば、絵本を作り普及していくことで、今まで届いてなかった人たちに広める、あるいは絵本の物語や表現を通じて新しい美術館のあり方や鑑賞のあり方を考えてみることができるのではという雑談があって、そこから動き出しました。

編集の永岡さんと話をする中で、白羽の矢を立てたのが梨木香歩さんでした。梨木さんにお声がけをしたところ、大変およろこびになり、ご自身のイギリス在住時代の記憶も含めて、新しい絵本をつくるということに前向きに取り組んでくださいました。梨木さんの文章をいただいた後で、どなたに絵を描いていただくのがいいだろうかと考えました。物語の普遍性や、タイトルから、日本人ではないかもしれないと考え、たまたまご縁があったゲオルグ・ハレンスレーベンさんに聞いたところ、ぜひやりたいということで、絵を描いていただきました。

この絵本の紹介を永岡さんにお願いしたいと思います。

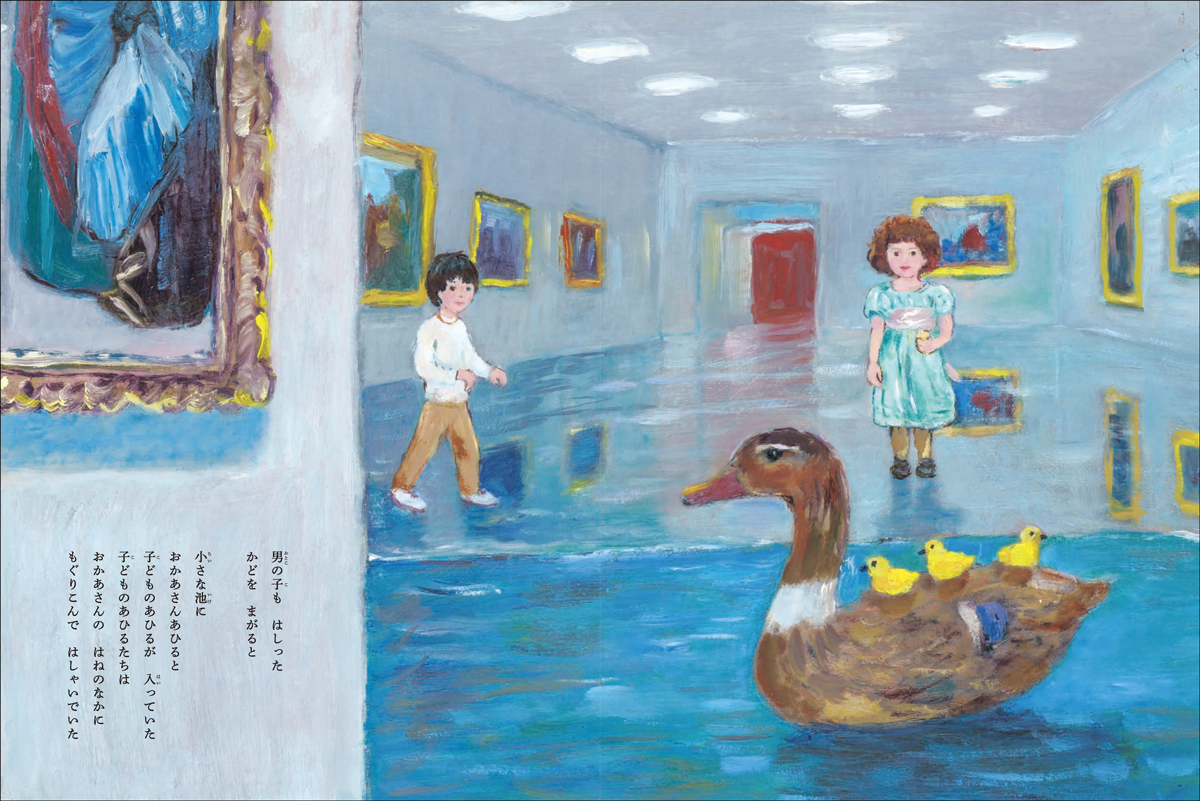

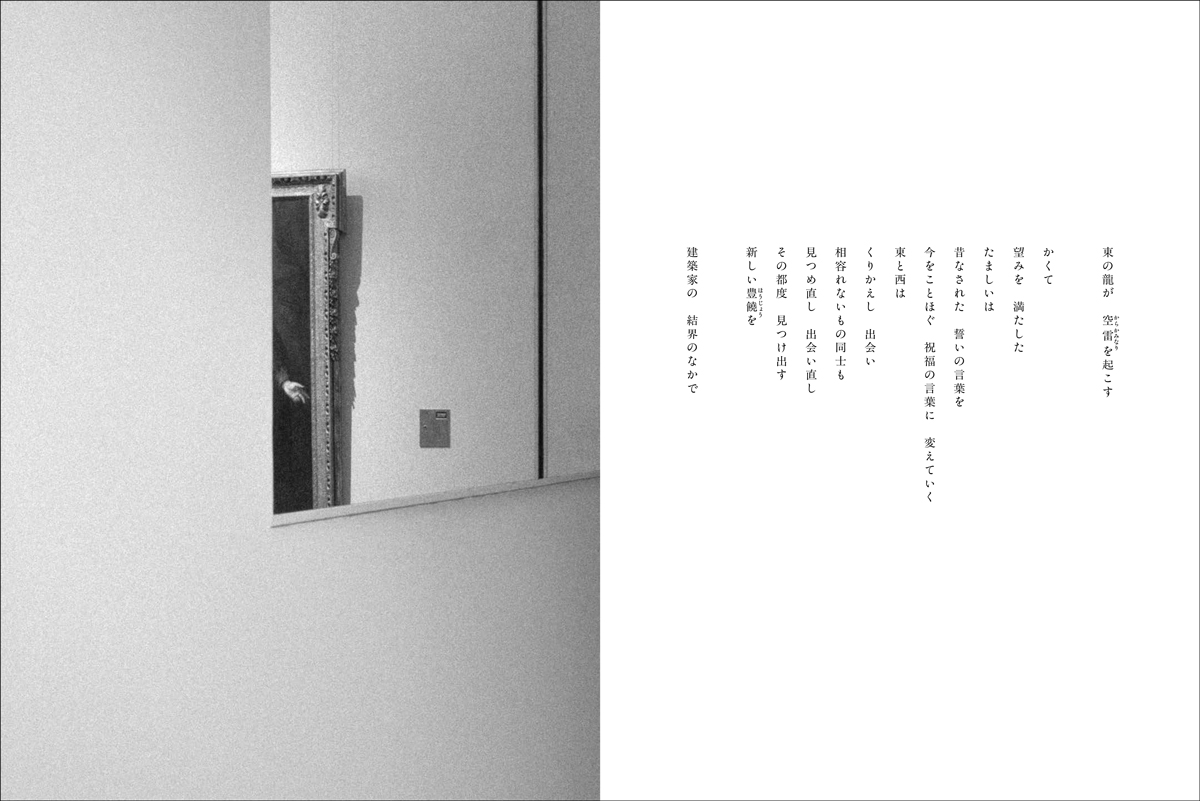

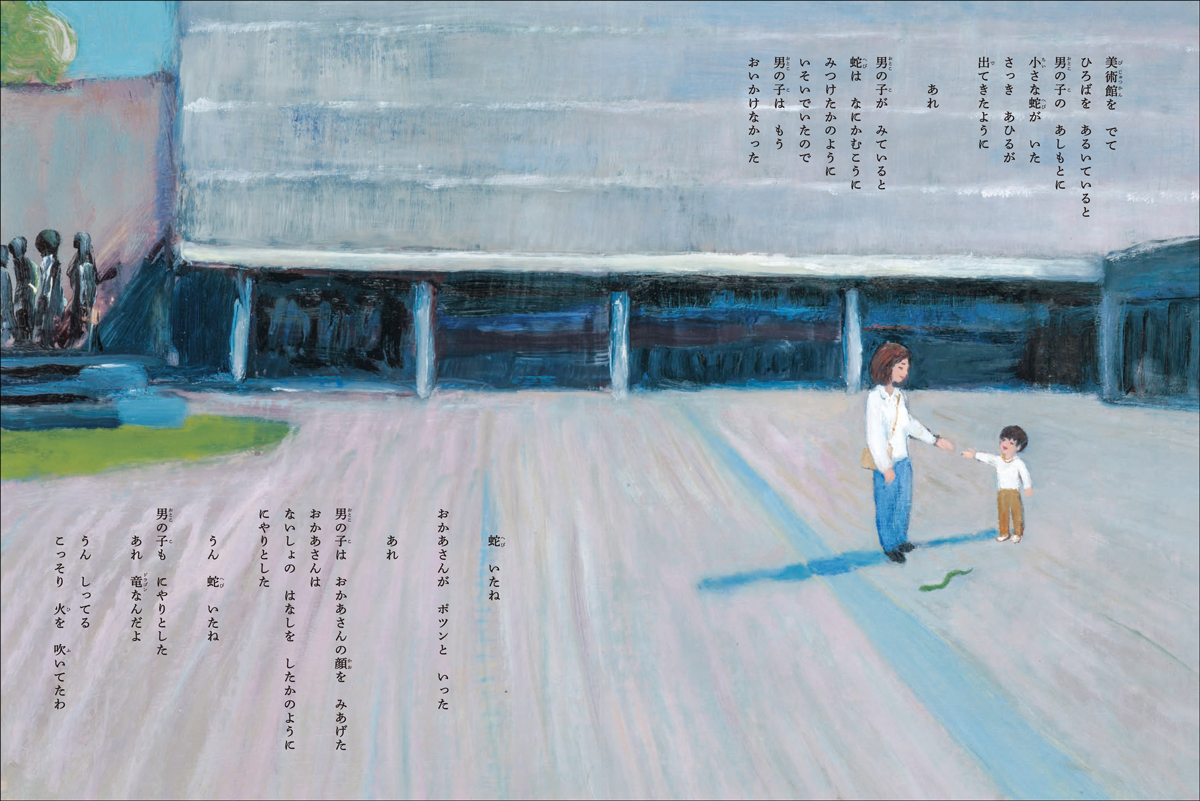

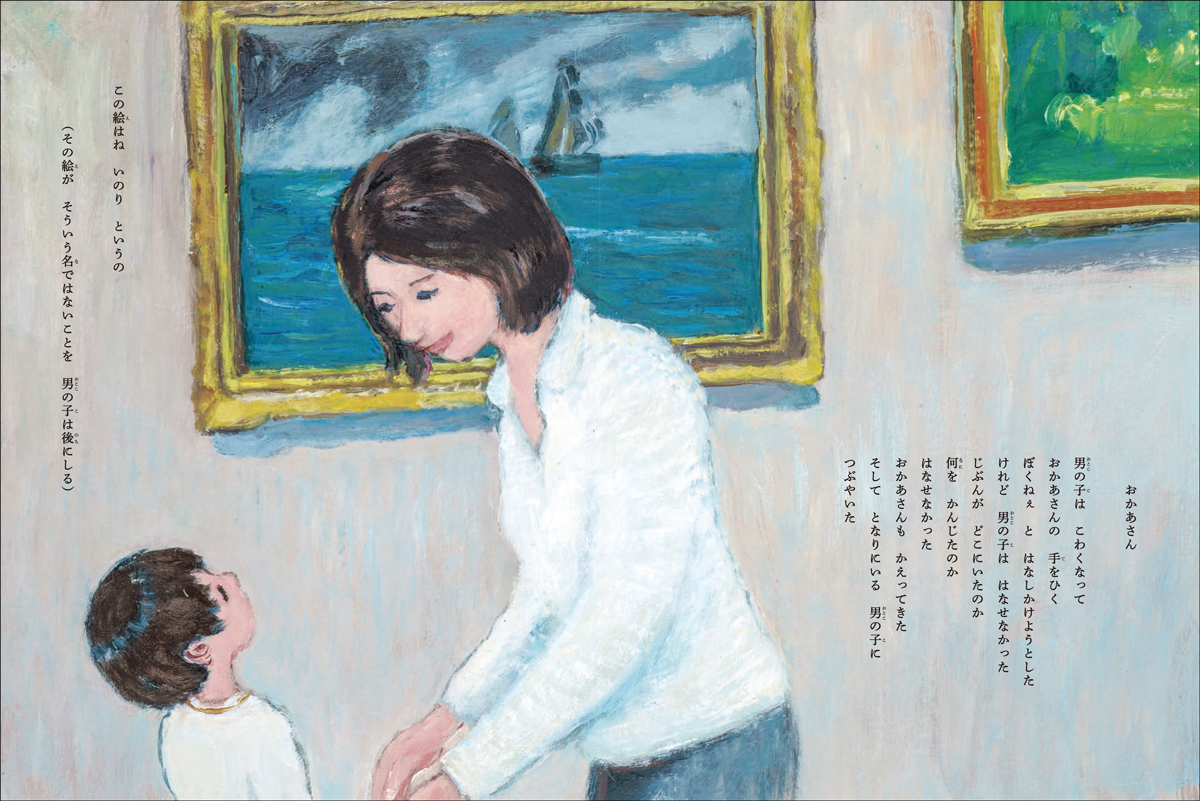

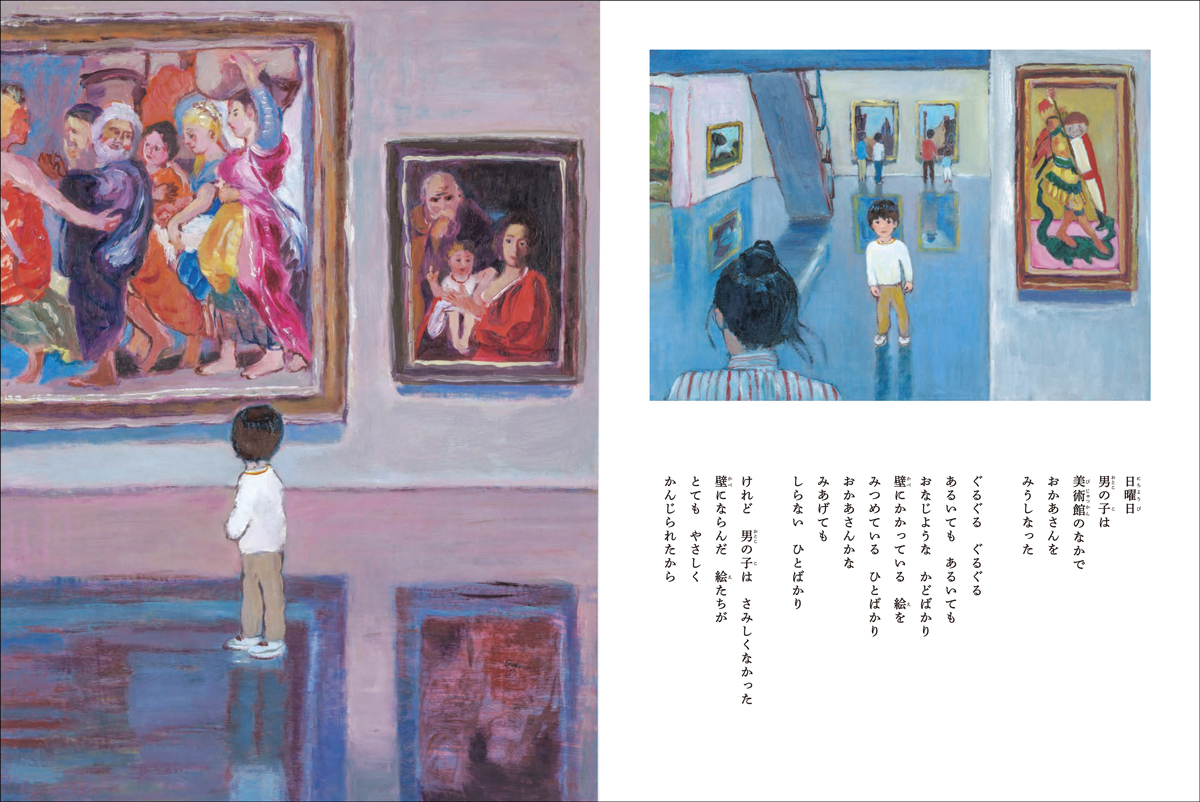

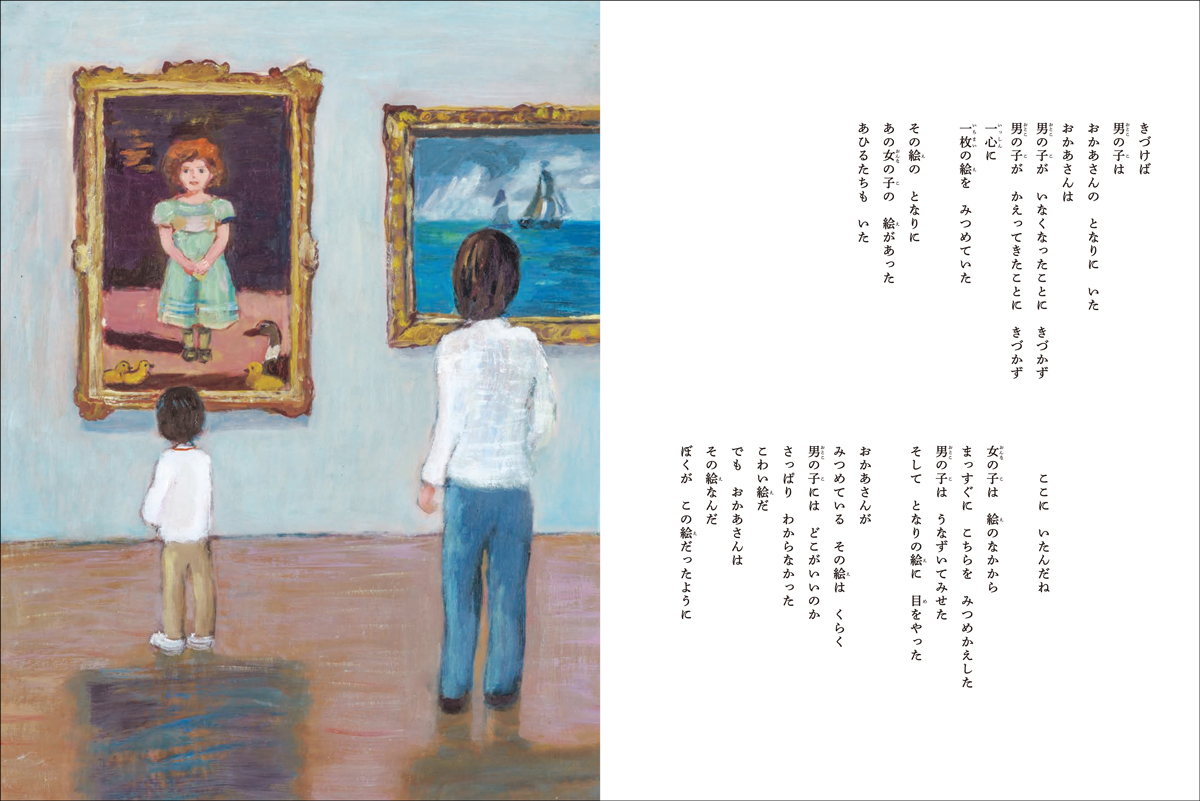

永岡 この絵本は2部構成です。第1部は「電車に乗って美術館にきたある母子の話」という絵本で、お母さんと男の子が美術館を訪れるところからお話がはじまります。第2部は「西洋美術館クロニクル」という読みもので、東洋の文化をもつ日本という国に西洋の美術を紹介する美術館があるというのは一体どういうことなのか、また開館までの歴史やそこに関わった人々の気持ちはどのようなものであったか……こういったことに思いを馳せながら、幻想的な詩のような物語が綴られています。

この本をつくっている間、梨木さんとわれわれの間では、この層になった構成のことを「トライフル」と呼んでいました。トライフルは、フルーツとスポンジとクリームとが層になったイギリスのお菓子で、1層ずつ食べてもおいしいし、全部の層を混ぜ合わせて食べると、もっとおいしい。この絵本も、小さなお子さんでしたら絵本のパートだけでもお楽しみいただけますし、大きくなったときに後半部分を読んでいただくと、より深い味わいを体験していただけると思います。

次に、国立西洋美術館長の田中正之さんから届いたビデオメッセージが会場に流れました。

国立西洋美術館では、みなさんにじっくりとゆっくりと、語り合いながら作品を見ていただければと願っております。

しかし、一体どんな話をすればいいのか悩む方もいらっしゃるかと思います。でも、どんな話でもいいんです。絵を見ながら、思いついたこと、想像力、イマジネーションを働かせながら、心の中に浮かんだことをいろいろと話をしてみてください。

この絵本をきっかけに、ぜひお子さんと一緒に美術館に来てみてください。そして、ぜひ一緒に物語を作ってみてください。そのことの楽しさをこの絵本は教えてくれますし、どんな話を子どもとすればいいのか、また語り合えばいいのか、どんな物語を作ればいいのかということを教えてくれます。

絵を見る楽しさを知っていただくのに、絵本『森のはずれの美術館の話』ほどすばらしいものはございません。ぜひ、多くの方に手に取って読んでいただきたいと願っております。

国立西洋美術館長 田中正之

美術館での出来事から、生まれた物語

続いて、前・国立西洋美術館学芸課長の渡辺晋輔さん、書店店主の夢眠ねむさん、編集を担当した永岡綾さん、版元のブルーシープ代表・草刈大介による座談会「親子に伝えたい、西洋への窓で、絵と結ばれることの喜び」がはじまりました。

草刈 夢眠さん、この本を初めて読んだときの第一印象、感想をひと言いただけますか。

夢眠 第一印象と第二印象が違うのですが、最初は大人向けかなと思ってしまいました。西美の時点で背筋がシャンとして「拝読」みたいな気持ちで読んでいたんですけど(笑)、どんどん読み進めていくうちに、これは現実かファンタジーか……ふわふわみたいな感じになってきて。先ほどおっしゃられていた2部構成になって、それこそ何層にも楽しめる本という印象でした。

草刈 夢眠さんには、小さなお子さんがいらっしゃるんですよね?

夢眠 1歳9か月の息子がいます。まだ読まないだろうと思って、私が夕食後にこの本を読んでいたら、横から引っ張って取られて、勝手に黙々と読んでいて、「ええっ!?」って驚きました。私は書店を経営していて、絵本をメインに取り扱っています。よく本には「何歳向け」と書いてあるんですが、無視して読んでいいとご案内しています。ただ、1歳の息子にはまだ早いとか、やっぱりどうしても固い頭で考えてしまったんです。けれど、うちの息子は気に入ったみたいですね。

草刈 ありがとうございます。うれしいですね。

次に、渡辺さん、この本のメイキングに触れざるを得ないと思うので、そのあたりをお願いします。

渡辺 僕は本の制作に関わってはないのですけれど、重要なときに立ち合っていたんですね。僕が梨木さんに西洋美術館について解説をするという日がありました。梨木さんがすごく楽しそうに聞いていらしたという印象が残っていまして。一緒に館内を回ったときにいろいろな出来事があったのですが、それが反映されているんです。僕の中では、その時の実際の印象と、この本の中に実現されたフィクションっていうのが重なり合うようなずれるような、その感覚がすごく面白かったですね。

具体的に言うと、実は本当に蛇が出てきたんです。美術館の正面の玄関へ行ったときに警備員が大騒ぎをしていて「どうしたんですか?」って聞いたら、「蛇がいるんです」って。西洋美術館で25年働いて、蛇が出てきたのはそのときだけでした。ちっちゃい蛇の子どもを僕が捕まえて茂みの中に離しに行ったところ、梨木さんが写真をたくさん撮っていて、楽しそうにされているなあと思っていたら、それがものすごく重要なところで出てくる。やっぱりあの出来事がなかったらこの絵本って絶対できていないなと思って、自分としてはすごくうれしかったですね。

子どもたちは最初に「絵本」で「絵」と出会う

草刈 夢眠さんは、本屋さんをやられて今、6年ですよね?

夢眠 6年経ちました。子どもたちが、絵や絵画に出会う最初のものが絵本だと思うんです。いきなり美術館に行って絵画を観る赤ちゃんはなかなかいないとして、自分が好きな絵だったり好きな表現だったり、最初に出会うものとしてすごく重要なものなので、わが息子ながらこれをぎゅいって引っ張ったのはセンスあるなと思うんです(笑)。でも、それぐらい子どもさんを馬鹿にしてはいけないっていうのはまさにそうで、ちゃんと自分の好きなものがしっかりあるんです。

この本の中に出てくる男の子が、ちゃんと1枚の自分の絵を見つけるのと同じで、子どもたちは本屋でもちゃんと自分の1冊を見つけるんですよね。そういう中の1冊にこの本があって、それがまた何かにつながるっていうのも、すごくいいことだなと思いました。

草刈 すばらしいですね。

夢眠 読んでいるときはそこまで考えていなかったけれど、実際自分が幼少期にどうやって美術館に通うようになったのかを思い返すと、やっぱり親の影響だったり。母が「フェルメールが来てるから行こう」という感じでした。

私の記憶では、多分、夏休みに連れて行ってもらっているから、美術館に行くときってすごく暑いんです。でも美術館に入った途端すごい雰囲気が変わって。もちろん絵を保管するためもあると思うのですが、その非現実の感じとまさにこの本の少年のように好きな絵に出会って、最後ポストカードを買ってもらって帰るというような経験が、自分の幼少期からずっとあって。そのときの母の感じに、この本のおかあさんが近いので、そういうところを掘り起こされながら読んでいました。

草刈 ありがとうございます。

今回、本をつくる中で、美術館で絵を観ることってなんだろうなってことを改めて考えました。本の中で梨木さんは、「絵と深くむすばれることの喜び」という表現をされていますが、渡辺さんはどういう風に思いますか。

渡辺 梨木さんは、絵を観ることは、自分にとって大切なものを見つけること、そして、大切なことを見つけると魂が喜ぶというようなことを書いていらっしゃったと思うんですね。それって、絵と対話することによって、自分の中で想像力を働かせて、本当に自分にとって大事なものを見つけることで、美術館ってそういう非日常の空間なのかなと思うんです。そういう空間はなかなか現実にはないので、現代社会において美術館は非常に重要な場所という気がします。

草刈 梨木さんといちばんやり取りをされていたのは永岡さんですが、この本の中でいちばん気に入っている箇所はどの辺ですか?

永岡 おかあさんと男の子がそれぞれに自分の「1枚の絵」を見つけて、お母さんがその1枚の絵に、勝手にタイトルをつけるくだりがあります。実際その絵はそういうタイトルではないというのを男の子は後に知るのですが、おかあさんの、この「絵を自分のものにする」っていう感覚や方法がすごく好きでした。自由に絵を見ていいんだと解放されるような気持ちになりました。

美術館への「窓」となるような絵本に

草刈 この本をつくる中で改めて新鮮に感じたことは、東と西ということです。ここに国立西洋美術館があり、フランスの近代絵画などの西洋絵画があって、当たり前のようにそれが美の殿堂ということになっている。でも、日本にどうしてその絵画たちがあるのか、梨木さんの文章の中では「西のかけら」と表現されていますが、数奇な運命ですよね。いろんな紆余曲折があり、それが国立の美術館としてここに鎮座していることはすごくユニークなことだと思うんです。

渡辺さんが打ち合わせのときに言ってくださった言葉がすごく印象的で、「国立美術館ってなんですか? 日本の中に西洋の美術館があるってどういうことなんですか?」と聞きましたよね。

渡辺 多分、「西洋への窓」みたいなことを答えたのではないかと思います。

僕は梨木さんに「絵っていうのは窓なんです」とも言いましたが、それは僕の発明ではなく、ルネサンス以来、本当に言われていることです。絵に描かれているのは、西洋の昔のことだったりするので、僕たちは何も知らない世界が描かれている。つまり、観る方が想像力を働かせないと、絵の世界っていうのは完結しない。それが絵を観ることと、テレビを見ることとの大きな違いです。映画やテレビでは、完成した世界が向こうから流れてきてしまう。でも、絵を観るというのは、こちらがそれに参加しないといけないんですよね。その想像力を働かせるっていうのはやっぱり美術館ならではの体験で、美術館で絵を観ていただきたいと思いますね。

夢眠 さっき美術館の中を歩いていたら、ベビールームがありました。西美に赤ちゃんを連れて来ていいイメージがないっていうか、あまり結びつかなかったんですけれど。息子は、今ちょうどイヤイヤ期なので、もしこのピカピカの床に大の字に寝てしまったら、どう回収しようって(笑)。

渡辺 私、個人としては、それはむしろあるべき美術館の姿だと思います。美術館はあらゆる人のものですよね。子ども、老人、外国人、いろんな人が来て、それぞれの想像力を働かせることが重要だと思っています。もちろん、静かに鑑賞したい人もいて、そういった考えも尊重しなければいけないと思う一方で、子どもたちを受け入れるという考えも西洋美術館はもっています。西洋美術館は授乳室もありますし、日によっては託児所も開設していることもあるんですね。美術館の方は、子ども連れのみなさんに歩み寄ろうとしていますので、ぜひ、一般のみなさんもあまりハードルを高く取らずに、来ていただけるとうれしいと思います。

草刈 この本は、美術館体験を更新し、改めて紹介するための入り口、まさに「窓」のようなものかなと思います。美術館に行くというと、堅苦しくなりがちなところもありますが、そうではなくて、自由に楽しむことの助けになれば。それが西美に行くこともありますし、西美以外の美術館や博物館に行くことにもつながれば、企画者としてはとてもうれしいことです。

*

国立西洋美術館では小さな子どもから年配の方までみんなでアートを楽しめる企画「にぎやかサタデー」を定期的に開催。2025年8月23日(土)には『森のはずれの美術館の話』の朗読会も行われました。